- 产品描述

SIEMENS浔之漫智控技术有限公司南充西门子以太网6XV1840-2AH10

西门子公司的自动化产品在我国应用非常广泛,提到自动化产品就不可不提到step 7软件,而step7软件与plc的通信就是一个不可回避的问题。我们知道一般计算机都配备了rs232串口,而西门子公司的产品多是mpi或profibus的子网,因此通信协议的转换不可避免。如图1所示,pc适配器就是其中的一类产品:计算机与适配器之间使用rs232协议,波特率为19.2kbps或38.4kbps;适配器与数控系统之间使用mpi或dp协议,波特率可达187.5kbps或1.5mbps。正确地使用pc适配器还真不是一件轻而易举的事情,因为我们不仅要对接口参数进行必要的设置,有时还要对适配器的硬件进行必要的改接,下面结合笔者的实践经验,谈一下体会。

2 利用pc适配器建立pc与plc通信的步骤

通过pc适配器,pc机上的s7 manager软件与plc系统,如s7-300或s7-400系列plc建立通信,这样就可把plc程序由plc的cpu中上载到pc机,或由pc机下载到plc的cpu中。并且利用该软件的强大功能,对运行中的plc程序进行监控、排错。

2.1 硬件方面

(1) pc适配器的连接

pc适配器标有【mpi/dp】的一端配备有一小段电缆,把这小段电缆末端的9针针式插头插入到plc的mpi插槽中;

(2) rs232电缆的连接

用一根rs232电缆,一端插入pc适配器标有【rs232】的一端,另一端插入pc机的com1或com2口上。

2.2 软件方面

(1) 设置接口参数

即从控制面板中选取“set pg/pc interface”。请参照图2,从“access point of the application”下拉列表框中,选择“s7online”;有的840d等数控系统的ccu上配有profibus接口,所以“interface bbbbbeter assignment”一项参数,我们既可以选择“pc adapter(mpi)”,又可以选择“pc adapter(profibus)”,但由于s7系列产品之间多是mpi接口,所以我们的例子中选取“pc adapter(mpi)”;

(2) 进入接口参数画面

点击“properties”按钮进入接口参数画面,再参看图3(a),是[local connection]的标签,它设置rs232协议的参数。其中的传输速度只有19200和38400这两项可选,它的设置值必须与pc适配器的拨码开关设置的速度值相一致,否则通信会不正常,务必注意检查一下拨码开关的位置;

(3) 设置mpi协议参数

【mpi】标签,它设置mpi协议参数,其中关键的参数也是地址和传输速度两项。注意:西门子系统默认pg/pc的mpi地址是“0”。传输速度值由所连接的plc或数控系统的mpi接口所支持的速度确定,一般是187.5kbps或1.5mbps。完成上述的工作后,我们就可以实现s7manager和plc之间的通信了。

3 通过pc适配器连接840d数控系统的方法

如果我们要连接840d数控系统的plc,问题就没有这么简单了。因为840d的mpi口不能直接提供给pc适配器工作所需要的24v电源,适配器无法工作。当然,我们可以用其它的方式建立通信,比如说在计算机的扩展槽中插入一块西门子公司的cp5611接口板,但这需要额外的投资,所以经济的方法还是利用pc适配器,只不过少许改造一下即可。

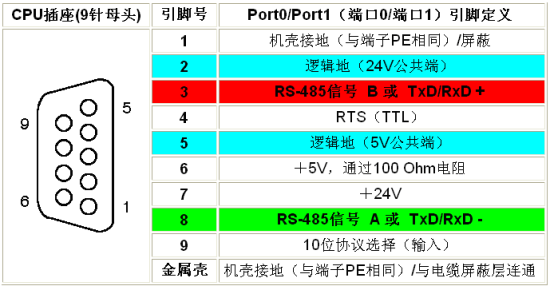

应该注意,840d数控系统的ccu版上有两个mpi接口,其中一个支持1.5mbps的传输速率,用于连接机床操作面板等的,西门子称作opi接口;另一个就是连接pg/pc的,它支持187.5kbps的传输速率。我们需要自己再做一根电缆,这根电缆两端都是9针孔型,其中连接适配器一端的插头中,2号和7号引脚焊出两根线来,用于外接24v直流电源,供给pc适配器;在连接840d系统的插头中,2号和7号引脚悬空,1号引脚连接电缆的屏蔽层。

4 结束语

pc适配器的工作是需要电源的,而适配器本身没有配备,需从它要连接的系统来获取。如果系统无法提供电源,如840d系统,这就需要我们外接一个24v电源。另外,要注意设置“set pg/pc interface”的参数,保证与pc适配器的要求相一致。虽说pc适配器有隔离作用,还是不要进行带电插拔,以免损坏器件。有了这几点保证,pc适配器就可以为我们较好地服务

地下综合管线是城市基础设施的重要组成部分,是保证城市生产、生活正常运转的重要基础条件,是城市的“生命线”。随着城市的不断发展,地下空间日趋紧张,管线单位各自为政,敷设混乱、道路反复施工、“马路拉链”难以闭合等问题突显。针对综合管网现状,下发了《推进城市地下综合管廊建设的指导意见》。综合管廊的建设有利于节约土地资源,保证城市地下管线安全,集约化利用城市地下空间,“马路拉链”。

智慧管廊综合管理平台采用三维可视化技术将地上建筑、管廊本体、附属设施、入廊管线等进行三维建模,采用GIS、物联网、传感器等多种技术,实现综合管廊的数字化、集成化、智能化管理。

管廊本体:综合管廊的结构主体及人员出入口、吊装口、逃生口、通风口、管线分支口、支吊架、防排水设施、检修道及风道等构筑物。

附属设施:为**综合管廊本体、内部环境、入廊管线稳定运行和人员安全,配套建设的消防、通风、供电、照明、监控与报警、给水排水和标识等设施。

入廊管线:敷设于综合管廊内的给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等各类城市工程管线。

日常监测:采用仪器量测、现场巡检或远程视频等手段和方法,采集反映综合管廊日常运行状态、变化特征及发展趋势的信息,并进行反馈的活动。

1平台架构

平台采用面向服务的体系架构(SOA,Service-oriented architecture),基于WEB服务实现空间信息资源共享,模块化的设计实现跨平台异构多源数据的访问。全面支持OGC标准的接口,支持行业标准、国家标准以及扩展的SOAP和REST协议的服务接口。总体体系架构如图1所示。

图1体系架构

1)数据层:是平台的基础和**,为管廊综合管理工作提供基本的数据信息,主要由基础地理信息数据、三维数据和业务数据构成。基础地理信息数据主要包括城市地图、地形数据、影像数据;三维数据主要包括地上建筑物、小品等;业务数据主要包括管廊运维、运营数据、监测数据等。

2)接口层:为应用层提供二三维地图服务、目录服务,同时接入外部系统的业务数据和监测数据,如报警系统、环境监测系统、消防系统等监测信息。

3)应用层:是面向用户的部分,基于接口层建立,调用环境监测、设备监控、安防、消防等多个系统数据,集成到智慧管廊综合管理平台。通过三维浏览可以身临其境地看到管廊内部实景、根据实时监测数据为管廊的日常运维和应急突发事件提供应急指挥协作等,从而实现对管廊的智能化管理。

2平台应用

智慧管廊综合管理平台包括管廊三维展示、管廊数据管理、管廊运维管理、可视化监测、指挥调度、应急管理等多个模块。

2.1管廊三维展示

实现地下管廊三维场景的浏览、二维地图浏览、二三维联动、路线浏览、图层分类控制、距离量算等功能。

2.2管廊数据管理

对管廊内的数据进行分类管理展示,廊内附属设施可以编辑关联基础信息,也可通过条件查询管廊设备信息并在地图上快速,另外提供分类统计管廊设备数据的功能。

2.3管廊运维管理

管廊的运维管理不仅**了管廊工作人员的健康安全,而且合理的运维管理还可延长管道的使用寿命、避免事故的发生。具体包括工单管理、排班管理、人员管理、配置管理、巡检管理、维护管理等功能。通过对运维配置的管理,合理安排运维检修人员、设备等资源,**管廊的运维管理工作有序、地进行。

2.4可视化监测

通过与环境监测系统、安防系统、消防系统等进行对接,调取设备监测数据在地图中进行实时的可视化展示,及时掌握预警信息,为处理险情、安排维修提供有力支持。

2.5指挥调度

基于GIS的工作人员位置可视化管理,通过工单管理、调度管理,对工作人员的任务状态进行实时监控管理。

2.6应急管理

应急预案管理:支持用户根据不同险情新建不同的应急预案。应急物资管理:用户可以在地图上直观地查看所有应急物资的地理位置信息。当出现突发险情时,平台中可以显示相应的报警信息,搜索相关的应急预案,进行应急响应。险情结束后,在平台中形成此次险情的相关信息总结,形成知识库,便于后期查看

本公司长期销售大量*西门子.保证原装**工厂直销.售后有保证本公司可签订:原装**- -罚十

本公司库存优势产品:西门子SMART200、ET200、S7-200、 S7-200CN、 S7 -300、S7. -400、S7-1200S7-1500PLC、 6XV触摸屏、 6EP电

源、DP电缆、接头、网线、6FC、6SN、 S120、 V20、 V90、G110、 G120、 G120X. 6RA、6GK、6GT、 低压系列、软启动器、伺服数控

备件、NCU. MM420、MM430、MM440系列、 LOGO系列,欢迎选购!

欢迎来到浔之漫智控技术(上海)有限公司网站,我公司位于历史文化悠久,近代城市文化底蕴深厚,历史古迹众多,有“东方巴黎”美称的上海市。 具体地址是上海松江公司街道地址,联系人是聂经理。

主要经营浔之漫智控技术(上海)有限公司主要经营:西门子PLC代理商、西门子PLC模块代理商、西门子中国一级代理商、西门子低压电器总代理商、西门子DP通讯电缆代理商、西门子中国总代理商等;欢迎大家来电咨询。。

本公司主营:浔之漫智控技术(上海)有限公司主要经营:西门子PLC代理商、西门子PLC模块代理商、西门子中国一级代理商、西门子低压电器总代理商、西门子DP通讯电缆代理商、西门子中国总代理商等;欢迎大家来电咨询。等产品,是优秀的电子产品公司,拥有最优秀的高中层管理队伍,他们在技术开发、市场营销、金融财务分析等方面拥有丰富的管理经验,选择我们,值得你信赖!

本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-101288233.html

以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗

本公司长期销售大量*西门子.保证原装**工厂直销.售后有保证本公司可签订:原装**- -罚十

本公司库存优势产品:西门子SMART200、ET200、S7-200、 S7-200CN、 S7 -300、S7. -400、S7-1200S7-1500PLC、 6XV触摸屏、 6EP电

源、DP电缆、接头、网线、6FC、6SN、 S120、 V20、 V90、G110、..

- 我要给“南充西门子以太网6XV1840-2AH10”留言

- 更多产品