- 产品描述

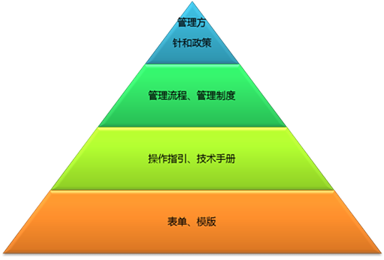

企业应建立培训制度,每年应制订人员培训计划,与产品质量活动有关的人员应接受相应的培训。深圳汉墨管理咨询有限公司是经广东省深圳市工商局批准并注册登记的具有法人资格的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队,致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑,如:体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、质量管理培训与咨询、现场管理培训与咨询,精益生产项目辅导、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发,着眼于未来”的宗旨,为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。

对新上岗人员必须经过考核合格后方可上岗。保存培训资料和考核记录。

从事验证的人员必须经过培训合格才可上岗验证。

企业应具备达到符合生产要求的基本测试设施。

本公司建立和执行各种沟通机制,以促进各职能、各层次间交流信息、增进理解、协调行动,确保对质量环境安全管理体系的有效性进行沟通。

内部沟通的范围应确保在本公司内各不同及不同层次之间进行,且应确保沟通接口信息传递的正确性。

内部沟通的内容应涉及质量环境安全管理体系过程及其有效性。

内部沟通的方式可以有直接沟通、会议、书面通知、文件会签、检查、评比、内部刊物、文件、告示栏、公司内部人员的建议书等。

总经理负责本公司QMS有效性的内部沟通;管理者代表归口管理本公司内部沟通活动,并负责协调各之间的沟通;各部门负责人负责本部门内部有关质量信息方面的沟通。

1 识别不合格

1.1 各相关部门可通过收集顾客投诉、不合格报告、管理评审报告、内审报告、数据分析的输出、顾客不满意情况、进料、过程、工具以及加工设备和设施及成品的测量结果等各种检查、检验及分析方法来识别不合格。

1.2 各相关部门可通过顾客的需求和期望、市场分析、自我评价结果、操作条件失控的早期报警等方面信息来识别潜在的不合格。

2 提出通知

识别出的不合格由品管部视不合格严重程度开《不合格品处理单》及《纠正措施单》给权责部门。

3 原因分析

3.1 权责部门接到通知单后,迅速调查现状,并采用统计技术或试验等方法,召集相关部门共同解析发生原因。

3.2 被通知识别出的不合格,各相关部门须视为重要及优先处理之事务,以减少损失。

3.3 原因明确的,需立即提出纠正措施方案。

3.4 经讨论问题较严重或原因仍不明确的,需成立专案改善小组,经一级主管核准后执行。

a) 以顾客为关注焦点,确保顾客的要求得到确定和满足;

b)主持制定公司质量目标及公司总体目标;

C)对质量管理体系进行策划;

d)按计划的时间间隔主持管理评审;

e) 规定组织内的职责、权限;确保组织内建立适当的沟通方式;

f) 配备和控制必要的资源(人力、原物料、管理)以确保管理体系的运行,对公司品 质工作负全责;

g) 协调好部门之间的沟通。

a) 负责行政、人力资源、培训、宣传教育等管理工作;

b) 负责做好与管理体系有关的文件、资料的编写、登记和发放、保管工作;

c) 负责财务成本、费用的统计、分析和管制及其它财务管理事宜;

标识管理

1.1原材料标识:

1.1.1所有材料入库前,原材料仓管员负责将其放置待验区,经品控员检验合格后,原材料仓管员方可放入合格区且进行明确标识,并登记入库。

1.1.2检验不合格的材料,保持原有标识。并贴上不合格标识,经品控部主管核准后,放置不合格品区,由品控员记录在《原材料检验报告》上,原材料仓管员通知采购部退货。

1.1.3进货物质的产品标识应能体现出名称、供方、类型(型号)、规格等级、数量、批次、产地、检验结果等,并建立对应台帐,做到帐、物一致。

1.2生产过程中的标识:

1.2.1在产品实现全过程中针对监测要求识别产品的状态(检验状态:待检、合格、不合格、待判定)。

1.2.2状态标识的形成可用、标签、颜色、标牌、区域、文字或其他方法。

1.2.3所有产品未经检验需暂时存放时,可在存放区内标识“待检区”,品控员检验合格则放置合格品区;不合格放在不合格区,待处理,并记录,便于追溯。

1.2.4生产单位在生产过程中为区分产品所处状态可用相应的区域标牌标识所属产品,如XX暂放区、包装区等。

1.2.5品控员按照要求进行检验,并将合格品和不合格品分开放置,不合格品放置于不合格区。

1.2.6对于在生产过程中使用的物料,则应在包装标签上标识其品名。

1.2.7过程产品经检验后由检验员或生产班组长/主管在各过程控制记录单上做好审核,该记录由生产现场人员实时记录。经检验合格方可进入下道工序。

1.2.8生产过程中和生产完毕后,操作人员将不同品种、规格及产品状态加以正确标识,生产现场不得出现标示不明确的产品。

检查企业的培训制度和教育计划,培训计划至少每年一次,培训内容包括质量管理知识,产品的生产和检验知识、设备操作等,并进行考核,以其能胜任相应的工作。

企业应提供质检、质管人员、测试设备、新上岗人员和关键工序操作人员具体的培训和考核记录以其,其培训的经历和任职的至少应得到本企业的书面认可,考核时,抽查3—5人通过交谈或实际操纵,观察和了解其是否称职。

企业应按文件要求保持相应的培训考核记录。

企业应具备基本的测试条件和测试设备,见附表。

服务区域

服务广东省珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域,其中珠三角:广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州;粤东:汕头、潮州、揭阳、汕尾;粤西:湛江、茂名、阳江;粤北:韶关、清远、云浮、梅州、河源。

汉墨提供以下认证及培训辅导咨询项目(包括但不限于):

1、认证与验厂(质量、食品安全、环境、安全等): ISO9001(ISO9000)质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、BRC食品安全全球标准认证、IFS、HACCP危害分析与关键控制点管理体系认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作规范认证、FSC森林COC产销监管链体系认证、GAP良好农业规范认证、BSCI社会责任验厂、SEDEX、WRAP、SA8000、体系内审员培训等。

2、管理培训:管理自我(以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知),管理业务,管理他人(MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的卓越绩效、团队管理、冲突管理、辅导下属)等。

3、管理咨询:组织架构梳理及人才战略、领导力测评与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。

您有任何疑问,请随时与我们联系!

欢迎来到深圳汉墨管理咨询有限公司网站,我公司位于经济发达,交通发达,人口密集的中国经济中心城市—深圳。 具体地址是广东深圳龙岗区公司街道地址,负责人是林先生。

主要经营ISO9001认证。

你有什么需要?我们都可以帮你一一解决!我们公司主要的特色服务是:商务服务 认证服务 等,“诚信”是我们立足之本,“创新”是我们生存之源,“便捷”是我们努力的方向,用户的满意是我们最大的收益、用户的信赖是我们最大的成果。

本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-102102997.html

以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗

- 产品推荐

- 临高县墙体广告,3D手工彩绘刷墙广告喷绘广告挂布 白沙县墙体广告,隧道美化刷墙广告报价墙体喷绘广告制作 陵水县墙体广告,手绘壁画墙面刷涂料广告喷绘广告墙 琼中县墙体广告,创意壁画农村刷墙广告墙体喷绘广告安装 澄迈县墙体广告,街道社区墙绘刷墙广告发布墙体广告喷绘 陵水县墙体广告,集装箱彩绘刷墙广告公司墙体喷绘广告安装 五指山墙体广告,手绘壁画墙面刷字广告喷绘写真广告制作 谁清楚没有区域公司变更行业新规定是什么 没有区域公司变更行业表述的要求是啥 琼海墙体广告,手绘壁画壁墙广告喷绘写真广告制作 保亭县墙体广告,围墙美化刷墙广告制作承接墙体喷绘广告 巴中高纯氧气水含量 气体检测实验室 服务好 配送快

关于深圳汉墨管理咨询有限公司

商铺首页 |

更多产品 |

联系方式

深圳汉墨管理咨询有限公司是经广东省深圳市工商局批准并注册登记的具有法人资格的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队,致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑,如:体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、质量管理培训与咨询、现场管理培训与咨询,精益生产..

- 我要给“协助申请 标准规范-ISO9000认证顾问-质量管理体系认证”留言

- 更多产品

相关分类