- 产品描述

新曼联(北京)工程材料技术研究院是从事新型建筑材料和工程材料的研究开发、生产销售及施工服务于一体的。

高延性混凝土其他特性:

1、耐火性→在高温下纤维会溶解,从而形成水蒸气的迁移通道,使构件中蒸汽压得到释放,避免水泥基体的分解和破坏。

2、自愈合能力→较强的自愈合能力提高了构件在变化环境下的耐久性。

3、良好的环保性能→高延性纤维增强水泥基复合材料可掺入粉煤灰替代水泥,减少粉煤灰空气的污染严重。

高延性混凝土抗弯曲性能:

a.表现出挠度硬化特性

b.裂缝分散而细密

高延性混凝土拉伸性能:

a.拉深时出现应变硬化特性

b.试件开裂后强度可以继续保持

c.极限拉应变可达普通混凝土的100倍以上

高延性混凝土是一种具有高强度、高韧性、高抗裂性能和高耐损伤能力的特种混凝土,其变形能力可达普通混凝土的200倍,也被称为“可弯曲混凝土”。下面小编带你了解一下它的优势以及用途。

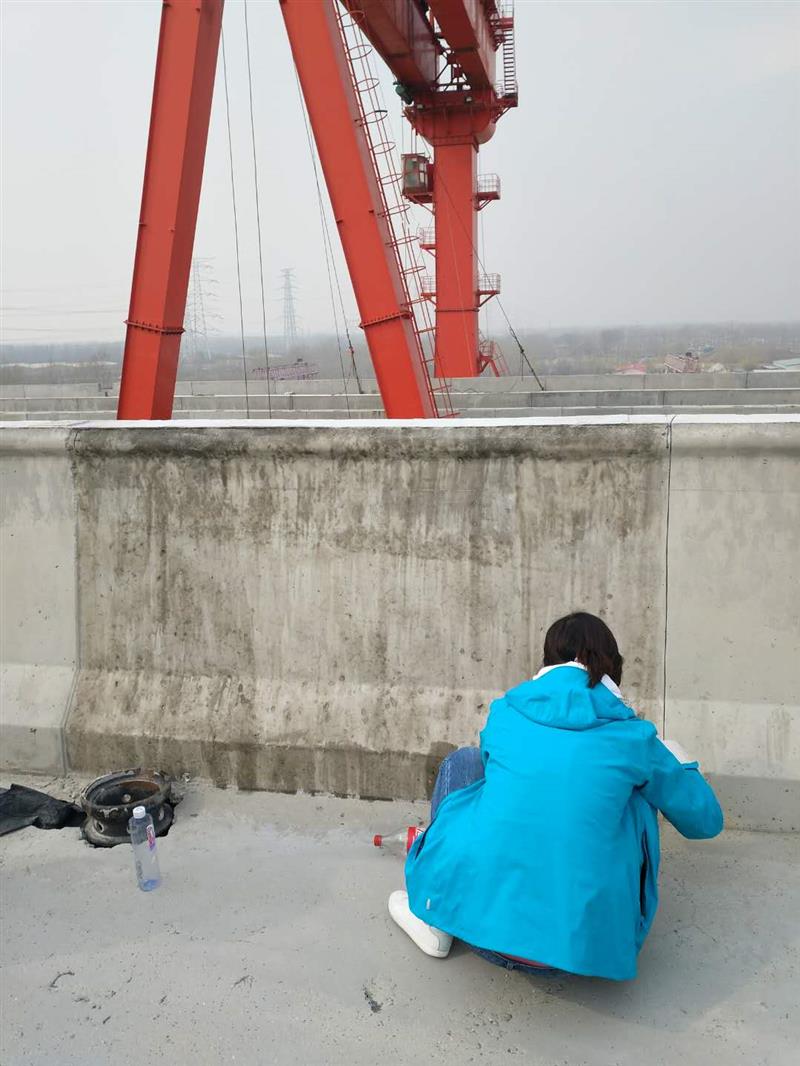

优势一:加固效果显著

在高延性混凝土加固砌体结构的模拟地震试验表明:采用高延性混凝土单面(面层厚度10)加固受损砌体结构,结构在9度罕遇地震下基本无损坏,未产生明显可见裂缝。

(1)二层临街商铺砌体结构

未加固砌体结构,8度地震下产生贯通裂缝,接近倒塌

(2)高延性混凝土加固受损砌体结构

高延性混凝土单面(10)加固,9度罕遇地震下未产生裂缝

(3)高延性混凝土加固空斗墙承重砌体结构

内墙单面(10)加固,对外墙约束边框,9度罕遇地震下完好无损

(4)高延性混凝土加固空斗墙—砖木传统民居

内墙单面(10)加固,对外墙约束边框,9度罕遇地震下剧烈晃动,仍屹立不倒

采用高延性混凝土加固砌体结构,可提高墙体的抗剪承载力和耐损伤能力,大幅度提高房屋的整体性和抗倒塌能力,解决房屋抗震性能和构造措施不足的问题。

优势二:技术优势明显

加固方式对比:

传统加固技术施工工艺:基础开挖→绑扎钢筋网→穿墙打孔→对穿钢筋→支模板→双面浇筑60厚混凝土(或压抹35以上砂浆),不仅施工程序复杂,且对原结构造成较大损伤。

高延性混凝土加固技术:不需要钢筋,仅在墙面上压抹10-20厚的高延性混凝土即可抵抗9度以上地震,**生命财产安全。

传统加固方式

基础开挖→绑钢筋→打孔→对穿钢筋→支模→浇混凝土(压抹砂浆)

高延性混凝土加固不需要钢筋仅需压抹10-20厚高延性混凝土

高延性混凝土适用优势:

节省材料,减少耗材;

节省工期,提升效率;

节省综合造价,降低成本;

不改变建筑物外立面。

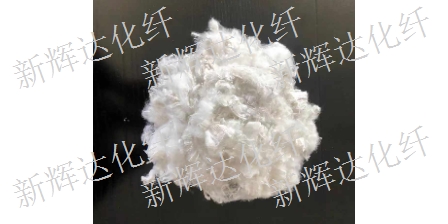

高延性纤维混凝土是基于细观力学的设计原理,以水泥、石英砂等为基体的纤维增强复合材料,与普通混凝土相比具有高强度、高韧性、高抗裂性能和高耐损伤能力。

一、产品特点:拉伸性能可达普通混凝土的50~200倍。多裂缝开展实现裂而不坏也称 “可弯曲混凝土”。

二、力学特性1、抗压及抗劈裂力学性能a.受压破坏试验具有较高韧性b.劈裂破坏试验具有韧性c.破坏后二次加载仍具有较高的余强度(90%) ;d.较大应缩变形(7%)时仍具有良好的完整性。

三、拉伸性能a.拉深时出现应变硬化特性b.试件开裂后强。

四、其他特性1、耐火性→ 在高温下纤维会溶解,从而形成水蒸气的迁移通道,使构件中蒸汽压得到释放,避免水泥基体的分解和破坏。2、自愈合能力→较强的自愈合能力提高了构件在变化环境下的耐久性。3、良好的环保性能→高延性纤维增强水泥基复合材料可掺入粉煤灰替代水泥,减少粉煤灰空气的污染严重。

五、包装贮存、采用复合牛皮纸袋包装,净重50kg/袋,保质期为6个月须贮存于干燥通风的室内,包装袋密闭,注意防潮、防冻。

高延性混凝土是一种具有高强度、高韧性、高抗裂性能和高耐损伤才能的特种混凝土,其变形才能可达普通混凝土的200倍,也被称为“可弯曲混凝土”。 高延性混凝土产品特性: 1、拉伸时的应变硬化效应。 2、拉伸性能可达普通混凝土的50~200倍。 3、多裂痕展开----完成裂而不坏----也称“可弯曲混凝土”。 高延性混凝土力学特性: 1、抗压及抗劈裂力学性能 a.受压毁坏实验具有较高韧性 b.劈裂毁坏实验具有韧性 c.毁坏后二次加载仍具有较高的剩余强度(90%); d.较大应缩变形(7%)时仍具有良好的完好性。

新曼联(北京)工程材料技术研究院拥有雄厚的科研实力,在建筑、环保、材料等领域,积累了多余项科研成果、配套技术;培养出众多工程技术、管理人才,获得多项国家及省部级良好设计和工程奖励。

新曼联(北京)工程材料技术研究院是从事新型建筑材料和工程材料的研究开发、生产销售及施工服务于一体的**企业。主营业务为灌浆材料、特性砂浆、结构加固材料、砼外加剂、防水防腐材料等。涉及行业有冶金、电力、化工、航天、纺织、核电、路桥、**、工业或民用建筑等领域的设备安装、结构加固、建筑维修等国家重大工程项目中,积累了千余项工程业绩,其优异的产品质量和完善的技术服务受到了客户的一致**。新曼联(北京)工程材料技术研究院拥有雄厚的科研实力,在建筑、环保、材料等领域,积累了多余项科研成果、配套技术;培养出众多工程技术、管理人才,获得多项国家及省部级设计和工程奖励。

欢迎来到新曼联(北京)工程材料技术研究院有限公司网站,我公司位于拥有6项世界级遗产,拥有文化遗产项目数最多的城市,一座有着三千余年建城历史、八百六十余年建都史的历史文化名城,拥有众多历史名胜古迹和人文景观的中国“八大古都”之一 —北京。 具体地址是北京昌平公司街道地址,负责人是孔涛。

主要经营灌浆料。

我司主要供应:建材 装修辅材 装饰原纸 等,我们的产品质量优等,种类齐全,我的销售范围广,我们的服务客户满意;如果您对我公司的产品有兴趣,请在线留言或者来电咨询。

本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-57874444.html

以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗

新曼联(北京)工程材料技术研究院是从事新型建筑材料和工程材料的研究开发、生产销售及施工服务于一体的**企业。主营业务为灌浆材料、特性砂浆、结构加固材料、砼外加剂、防水防腐材料等。涉及行业有冶金、电力、化工、航天、纺织、核电、路桥、**、工业或民用建筑等领域的设备安装、结构加固、建筑维修等国家重大工程项..

- 我要给“拉萨高延性混凝土加固技术 「新曼联」欢迎来电”留言

- 更多产品