- 产品描述

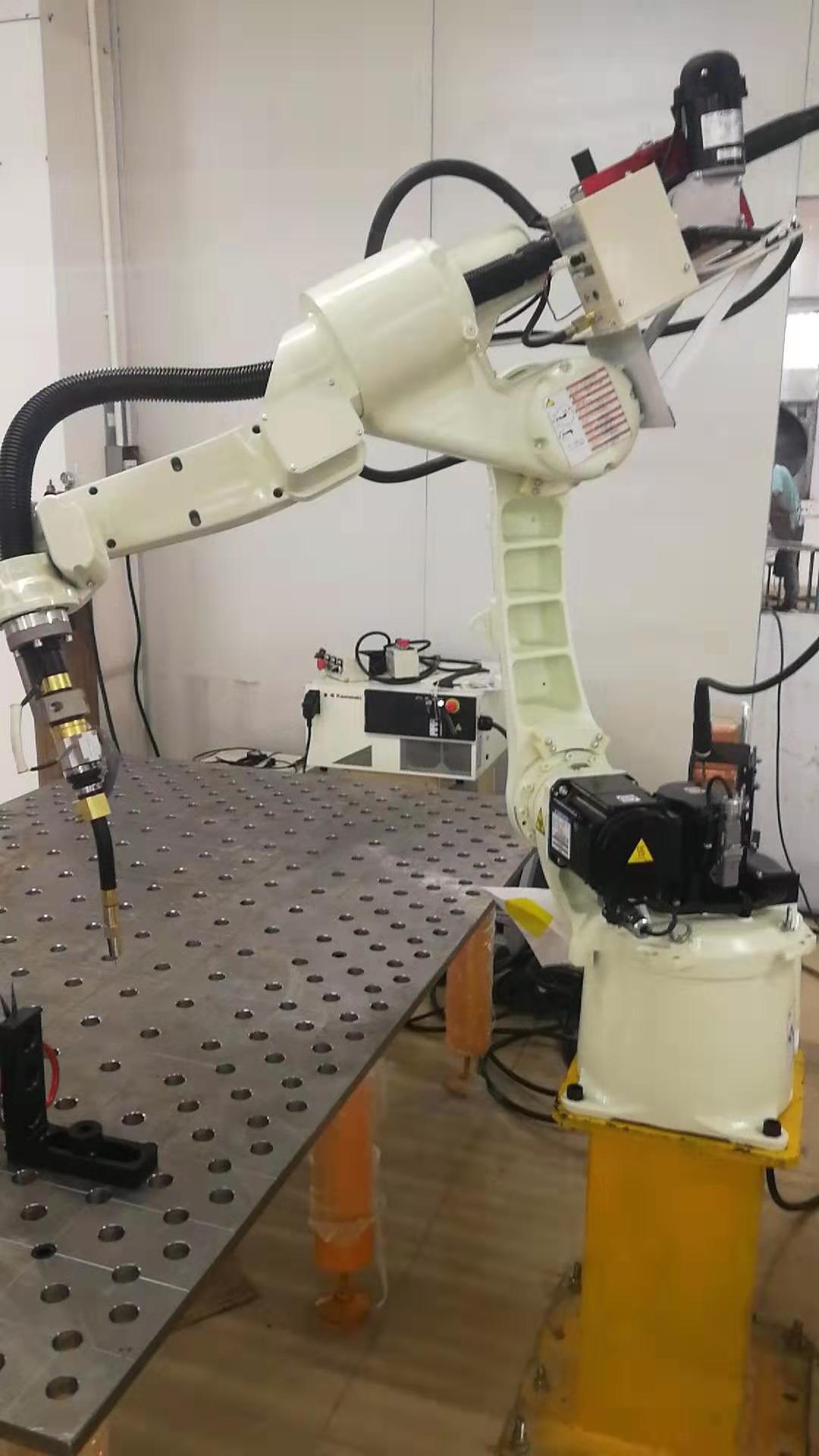

新中国成立以来,随着中医政策的贯彻落实,现代科学技术的高速发展,中医膏药也得到了广泛应用和技术改革。例如在临床应用上,以“冬病夏治”的冷哮方加减防治在全国中医院普遍开展,以贴脐治疗小儿腹泻的方法也得到了广泛应用,采用中医膏药贴敷肚脐防治晕车晕船有使用舒适清洁,携带便利等优点。在中医膏药创新中如郑州市现杰医药研究所李现杰同志的新型膏药贴,与现代科技相结合,采用新的背衬、药物组方和工艺,如中药超微粉化、中药电离子导入、磁疗、透皮控释吸收等,借助电、化、磁、热的能量,促进药物有外而内,继承和创新发展了古代外治法,提高了治果,也展现了中医膏药的强大生命力及广阔前景。

中医膏药所具备的多种优点,已受到广大医药科研工作者和政府的高度重视。近年来新的膏药成果如雨后春笋般地涌向市场,如郑州市现杰医药研究所主持的“中医膏药及其机械化工艺技术研究”项目,经河南省科技厅成立专家组对课题进行鉴定,省内外数十名医药界专家一致确认为是面向全国推广的优秀技术成果,其技术达到国内水平,他们提出的剂型与工艺创新观点收录在中国科学数据库中。研制生产的透骨消痛贴膏、天面康贴膏、贴膏、舒筋活络贴膏、晕车贴膏、小儿腹泻贴膏、退热贴膏、贴膏、乳康贴膏、肝复康贴膏等100余种商品,在一定程度上丰富了膏药的外治内容,提高了临床,也是中医膏药纵深发展走向世界的重要举措。

梳理学科发展概况,1982年8月,江苏南通市中医院率先开设内病外治门诊,1989年10月在山西晋城中医外治研究所开业。同年10月在江苏南通市召开了全国首届中医外治学术交流会。1991年《中医外治杂志》试刊发行。1992年5月在南通召开全国第二届中医外治学术交流会。1995年6月在安徽黄山召开全国第三届中医外治学术交流会,以后在泰安、桂林、大连等地相继召开了六届学术会议和无锡的一次海峡两岸中医外治学术交流会。2002年*中医药学会外治分会成立。至此,标志着中医外治学科已正式形成。2005年6月,全国膏药机械化制作技术在郑州市现杰医药研究所研制成功,被困扰1600多年的无烟黑膏药产业化项目诞生。时至今日,全国以中医膏药开设的门诊,遍地林立;外治书籍,层出不穷;膏药产品,琳琅满目;理论研究,不断深入;呈现出一派欣欣向荣的景象。中医膏药前所未有的发展速度,必将极大的发挥它的治疗特色和优势,独树一帜,立足世界医坛,为全人类健康事业做出巨大贡献。

中国传统膏药历史叙述

膏药外治药物剂型之一。古称薄贴。唐·李绰《尚书故实》载述:“虞元公镇南海,疽发于鬓,相国姬遂取膏药贴于疮上,数日平复。”具体制法:根据不同病情,选用相应药物,浸于植物油内,浸泡一定时间,入锅煎熬,等药物枯黑后去渣,再熬,至滴水成珠时再按油之比例(视当时不同季节)加入适量的铅丹,拌匀,将锅离火(或先离火后放丹)。候药凝厚如膏,切成大块,投放于冷水中去火毒。待用时加热熔化,摊于布片或厚纸或薄油纸片上,贴于体表皮肤即可。临证有用以治里者,如关节疼痛,僵直,深部肌肉酸困,肌肤麻木,深部脓肿,骨折,伤筋等症。取其化湿,行气,续筋接骨之作用,如万应膏、接骨膏等。有用以治疗表者,如体表痈、疖、疽、疔等疮疡诸疾,具有消肿定痛,去腐生肌,收口,保护疮口等作用,如太乙膏、独角莲膏、阳和解凝膏、冲和膏等。膏药源史

外治药物剂型之一。古称薄贴。唐·李绰《尚书故实》载述:“虞元公镇南海,疽发于鬓,相国姬遂取膏药贴于疮上,数日平复。”具体制法:根据不同病情,选用相应药物,浸于植物油内,浸泡一定时间,入锅煎熬,等药物枯黑后去渣,再熬,至滴水成珠时再按油之比例(视当时不同季节)加入适量的铅丹,拌匀,将锅离火(或先离火后放丹)。候药凝厚如膏,切成大块,投放于冷水中去火毒。待用时加热熔化,摊于布片或厚纸或薄油纸片上,贴于体表皮肤即可。临证有用以治里者,如关节疼痛,僵直,深部肌肉酸困,肌肤麻木,深部脓肿,骨折,伤筋等症。取其化湿,行气,续筋接骨之作用,如万应膏、接骨膏等。有用以治疗表者,如体表痈、疖、疽、疔等疮疡诸疾,具有消肿定痛,去腐生肌,收口,保护疮口等作用,如太乙膏、独角莲膏、阳和解凝膏、冲和膏等。

比如:扁鹊善于运用“阴阳表里寒热虚实”,即八纲诊病。有一次扁鹊过虢,恰遇虢太子“暴蹶而死。”扁鹊在“不待切脉、望色、听声、写形”的情况下,凭人家所谈的病情和自己多年中积累的经验,靠阴阳理论指导下的判断思维方式,诊断道:“闻病之阳,论得其阴;闻病之阴,论得其阳。……当闻其耳鸣而鼻张,循其两股以至于阴,当尚温也。”原来这是一种假死现象。在扁鹊的精心治疗下,二旬而愈(参见《史记.扁鹊仓公列传》)。

可见齐派医学在我国医药学史上占有很重要的地位。

齐派医学对于我国中医学的杰出贡献还表现在在探索人体生命规律的同时,善于总结经验,把当时先进的哲学理论和医学理论熔铸为一个不可分割的整体,使中医在长期的发展过程中形成了其独特的理论体系。

扁鹊在行医时,都会详细记下已愈患者的籍贯、姓名、职业、病名、病因、病性、诊断、治疗和愈后,形成了初的医案,为后代留下了研究汉代医学的宝贵史料。淳于意将典型病例进行整理,写出了中国医学史上部医案——《诊籍》。从《诊籍》可以看出,齐派医学先驱扁鹊不但精于望诊,更精于切脉,他对脉诊的研究,使中医学切脉诊断水平得到明显提高。可以说,他是中医“望、闻、问、切”四诊法的奠基者,是中医理论体系的鼻祖。

在扁鹊所着的《扁鹊外经》12卷中,就有其做“五官痹医”(也叫吊线风、吊斜风;西医谓之面神经炎、面神经麻痹、面瘫)的记录,遗憾的是,没有写出具体的治疗及配伍。因此,两千年来,面瘫仍是医学界的疑难杂症。据《清医官案》记载,就连操纵清朝达48年之久的慈禧太后,也受此症的折磨而终没能。

正如医圣张仲景在《伤寒杂病论序》中所说:“上古有神农、黄帝、岐伯……。中世有长桑、扁鹊、汉有公承阳庆及仓公、下此以往,未之闻也。”几千年中医理论,玄妙精深,是中医药学的灵魂。

至清代代,齐地名中医赵台阶在中医的发展过程中,对生命的不断探索中,对大量的面瘫病例的分析中,赵台阶形成了自己的一整套中医及面瘫治疗理论,为齐派中医发展史上增添了宝贵的一页,使得齐派医学非物质文化遗产的博大精深、源远流长。

膏药在我国由来已久,是中药五大剂型——丸、散、膏、丹、汤之一。战国秦汉时期的医学文献《黄帝内经》、《神农本草经》、《医经》等着作中都有关于膏药的记载。唐宋时黑膏药的制备逐渐完善,得到广泛使用。至明清,膏药已成为普遍民间医药。

据《齐鲁文史资料》记载:“至明清以后,齐地的民间医学仍经久不衰,尤以各种膏药的制作着称。多据《雷公炮制论》、《太平惠民和剂方》制药,也有的采取高小的成方制成膏、丹、丸、散。着称者,名医赵台阶创始吊线风(面神经麻痹)膏)。”

据史料记录:赵台阶在行医过程中,发现传统膏药外治疗法有简便、经济、见效快的优点。大多肌肤之疾及心腹之患,一张膏药就能实现良好的效果。既不影响人们劳作,也省去了炮制汤药等繁节,深受广大群众欢迎。在其行医实践中,常遇口眼歪邪、面部的“吊线风”病人痛苦不堪,长年饱受病情折磨,却苦无良法治疗。便深入钻研,终于1876年(清光绪二年)研制成“吊线风”膏药,面瘫病予以攻克。

赵台阶制定了“传男不传女,传长子不传次子”的严格秘方规定。其后,赵台阶之子赵天津(第二代传人)得其面瘫膏药之秘传。再后,赵天津传其独子赵锡庚(第三代传人)。赵锡庚为人宽厚,精于研究医学。坚守“忠厚传家远,医德继世长”的家训,宽厚待人,乐善好施。他深入研究膏药原理,根据祖上所传膏药秘方,在总结前人的基础上,又进行了深入研究,采取辨症施治,对不同的病因施以不同的手法配制,将膏药提升到新境界。

1

我国齐文研究基础首席专家、山东省齐文化研究院宣教授为赵培印面瘫膏药题词:齐派医学冠周秦,源远流长传后世,赵氏膏药(赵培印面瘫膏药)名鲁中,独树一帜惠今人。

仁和左传筋骨贴有着实至名归的品牌**,完善的售后服务,受众群体广,复购率高,销售机制好以及完善的商学院教育系统,成熟的品牌渠道经验累积,强烈的社会责任感,全网全渠道广告推广支持、上市公司文化底蕴,凭借这雄厚实力,再借助强大的上市品牌号召力及良好的产品效果,迅速的抢占了大健康市场,成为了膏贴行业的成员。

欢迎来到浙江左传电子商务有限公司网站,我公司位于中国十佳宜居城市之一—金华市。 具体地址是浙江金华义乌市公司街道地址,负责人是黄大邖。

主要经营诺丽果。

你有什么需要?我们都可以帮你一一解决!我们公司主要的特色服务是:商务服务 电子商务 等,“诚信”是我们立足之本,“创新”是我们生存之源,“便捷”是我们努力的方向,用户的满意是我们最大的收益、用户的信赖是我们最大的成果。

本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-51187953.html

以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗

关于浙江左传电子商务有限公司

商铺首页 |

更多产品 |

联系方式

仁和左传筋骨贴有着实至名归的品牌**,完善的售后服务,受众群体广,复购率高,销售机制好以及完善的商学院教育系统,成熟的品牌渠道经验累积,强烈的社会责任感,全网全渠道广告推广支持、上市公司文化底蕴,凭借这雄厚实力,再借助强大的上市品牌号召力及良好的产品效果,迅速的抢占了大健康市场,成为了膏贴行业的成员。

- 我要给“银川颈椎疼痛腰椎盘**颈椎病用膏贴怎么办 免费咨询”留言

- 更多产品

相关分类