- 产品描述

-

本品不能代替药物

益生元益生菌产品使用方法:适量食用,建议每天食用1-2次,每次食用量根据产品说明和个人需求适量调整。坚持长期食用,益生元和益生菌是调节肠道菌群的好帮手,需要长期坚持食用才能**比较好效果。注意存储方式,益生元和益生菌是活性成分,需要存放在阴凉干燥处,避免阳光直射和高温。避免高温益生元和益生菌是活性微生物,高温会破坏其活性,因此避免使用过热的水或食物。适量摄入根据个人体质和需求,适量摄入益生元和益生菌,避免过量。持续使用益生元和益生菌的效果需要持续摄入才能体现,建议长期使用。注意保存益生元和益生菌产品应存放在阴凉干燥处,避免阳光直射和潮湿。益生元固体饮料的剂型设计需要考虑溶解性、稳定性等特性。天津食用益生元组合配方

使用益生元膳食补充剂时,有一些注意事项需要遵守。首先,选择合适的益生元膳食补充剂非常重要。应该选择经过认证的产品,确保其质量和安全性。其次,按照产品说明正确使用益生元膳食补充剂,遵循建议的剂量和使用频率。此外,应该注意与其他药物或补充剂的相互作用,避免不必要的风险。长期使用益生元膳食补充剂时,应该定期咨询医生或营养师,以确保其适用性和效果。总之,益生元膳食补充剂适用于难以从日常饮食中摄取足够益生元的人群,但在使用时需要注意正确使用和遵循相关的注意事项。广东益生元制造商多重益生元含有多种不同类型的益生元成分,可以协同促进肠道菌群的多样化。

使用益生元膳食补充剂时,应按照产品说明进行正确的使用和剂量控制。每个人的需求和情况不同,因此剂量的选择应根据个体的具体情况来确定。在开始使用益生元膳食补充剂之前,介意咨询医生或营养师,以确保选择合适的产品和剂量。尽管益生元膳食补充剂在改善肠道健康方面具有潜在的益处,但仍需注意潜在的风险和注意事项。首先,个别人群可能对益生元过敏或不耐受,因此在使用之前应进行过敏测试或咨询医生。其次,过量摄取益生元可能导致胃肠不适,如腹胀、腹泻等症状,因此应遵循产品说明中的剂量建议。

美益添益生元益生菌使用方法:1.适量食用,美益添益生元益生菌产品的使用方法非常简单,首先需要注意的是适量食用。根据产品说明和个人需求,建议每天食用1-2次。每次食用量应根据产品说明和个人需求适量调整,过量食用并不会带来较好的效果,反而可能导致不适。2.坚持长期食用,肠道菌群的调节并非一朝一夕之事,需要长期坚持食用美益添益生元益生菌产品才能**比较好效果。益生元和益生菌是调节肠道菌群的好帮手,只有坚持长期食用,才能让肠道菌群逐渐达到平衡状态,从而改善肠道健康。益生元与益生菌协同作用时,可产生协同促进肠道健康的"双益效应"。

益生元膳食补充剂的剂型选择应根据个人的需求和偏好进行。粉剂剂型适合于喜欢将益生元加入饮料或食物中的人群,可以根据个人口味进行调配。胶囊和片剂剂型则较适合于那些希望方便携带和使用的人群,可以随时随地进行补充摄取。在选择益生元膳食补充剂时,应注意产品的质量和安全性。选择有信誉的品牌和生产商,确保产品符合相关的质量标准和规定。此外,应仔细阅读产品标签和说明,了解产品的成分、用法和剂量等信息。如果有任何疑问或需要专业建议,可以咨询医生或营养师。益生元与益生菌的协同应用可能成为未来肠道健康管理的重要方式。天津食用益生元组合配方

益生元作用机制包括为有益菌提供营养、调节肠道pH值等多方面。天津食用益生元组合配方

菌燕益生元结合中药作为一种营养补充剂,在使用过程中具有较高的安全性。首先,菌燕益生元中的中药成分大多来自于**植物,经过科学提取和加工,不含有害物质。其次,菌燕益生元中的益生菌成分属于人体正常菌群,对人体无害。因此,正常使用菌燕益生元结合中药不会引起明显的副作用。然而,个别人群在使用菌燕益生元时可能会出现一些不适反应。例如,部分人可能会出现胃肠道不适,如腹胀、腹泻等症状。这些反应通常是暂时的,随着身体适应菌燕益生元的过程逐渐减轻或消失。此外,对于孕妇、哺乳期妇女和儿童等特殊人群,应在医生的指导下使用。天津食用益生元组合配方

美益添生物医药(武汉)有限公司在**业领域中,一直处在一个不断锐意进取,不断制造创新的市场高度,多年以来致力于发展富有创新**理念的产品标准,在湖北省等地区的医药健康中始终保持良好的商业口碑,成绩让我们喜悦,但不会让我们止步,残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志,和谐温馨的工作环境,富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新,勇于进取的无限潜力,美益添生物医药供应携手大家一起走向共同辉煌的未来,回首过去,我们不会因为**了一点点成绩而沾沾自喜,相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围,我们较要明确自己的不足,做好迎接新挑战的准备,要不畏困难,激流勇进,以一个较崭新的精神面貌迎接大家,共同走向辉煌回来!

美益添生物医药(武汉)有限公司聚集行业精英人才及团队,定位肠菌移植诊疗新技术研发及其产业化应用,董事长兼学科带头人沈鹤霄拥有该专业领域近20年的研发及运营经验。研发团队包括正**工程师、博士、以及高校本科及硕士以上学位的来自微生物学、神经学、微生物*学、生物信息学、营养生物学、消化医学、临床医学等领域的学者以及大数据和计算机专业人士。

欢迎来到美益添生物医药(武汉)有限公司网站,我公司位于江河纵横、湖港交织,交通发达,文化发达的武汉市。 具体地址是湖北武汉江岸区公司街道地址,负责人是沈鹤霄。

主要经营益生菌|肠道菌群检测|菌群移植|益生元。

单位注册资金:人民币 200 万元 - 300 万元。

我们始终贯彻“客户至上,服务为先”的宗旨,公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌,携手共创美好明天!

本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-118023141.html

以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗

- 产品推荐

- 真空罐装汁电话 大量现货 福将食品 古家百年酒业 传统酿造工艺 巢湖养生酒厂家 新鲜产品 松岗山门社区蔬菜配送哪家好 食材配送 服务周到 食材配送 松岗燕川社区蔬菜配送多少钱 驴板肠 河南批发鲜驴肉 厂家 乌海农村一混面厂家 批发石斛提取物10:1 水溶性 石斛粉 吊兰花萃取物 一袋500g 长春自动包装机供应商 按需定制 衢州低糖低卡番茄汁 福将食品 库存充足 服务周到 食材配送 大岭山大塘蔬菜配送 南京调味品自动包装机定制 送货上门 松岗蔬菜配送 食材配送

- 相关文章

- 武汉美益添菌群移植技术 信息推荐 美益添生物医药供应武汉肠道菌群移植哪家好 信息推荐 美益添生物医药供应武汉特色菌群移植供应商 创新服务 美益添生物医药供应武汉菌液灌肠菌群移植 创造辉煌 美益添生物医药供应武汉鼻饲管菌群移植菌源 服务为先 美益添生物医药供应武汉特定菌群移植厂家直销 客户至上 美益添生物医药供应武汉洗涤菌群移植菌源 抱诚守真 美益添生物医药供应武汉有益菌群移植怎么样 和谐共赢 美益添生物医药供应武汉菌群移植技术 值得信赖 美益添生物医药供应武汉肠道菌群移植现货直发 铸造辉煌 美益添生物医药供应武汉供体肠道菌群检测原理 诚信互利 美益添生物医药供应武汉特定菌群移植厂商 真诚推荐 美益添生物医药供应

- 我要给“天津食用益生元组合配方 美益添生物医药供应”留言

- 更多产品

常温冷漆标线设计 深圳市华羽交通设施工程供应

上海水处理怎么选 上海滨沃供应

玻璃管液位计:技术原理、应用领域与未来发展 无锡市拓蓝自动化科技供应

甘肃PCV封面办公耗材一站式 嘉兴赛涛新材料股份供应

贵州L-FD轴承汽轮机油怎么买 真诚推荐 成都迈斯拓新能源润滑材料供应

太原的软件和信息技术行业使用Saas软件有助于了解和满足客户需求 山西云荫科技供应 山西云荫科技供应

珠海综合数码印花 深圳市阳之光数码热转印科技供应

杭州十字分歧管厂家 浙江同道机械供应

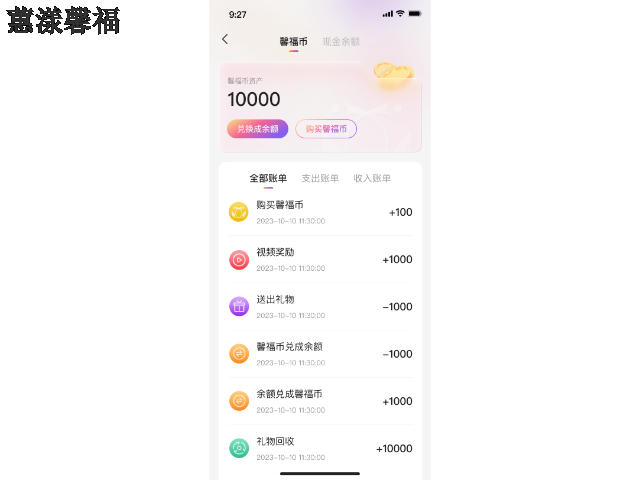

河北区蕙漾馨福相亲会员 短视频赚钱 蕙漾馨福网络科技供应

南京拍宣传片公司 服务为先 南京天时数字科技供应

中国香港镍基锻件生产厂家 南京久翌金属材料科技供应